福原奪還と維盛の病【平維盛まんが27】| 『平家物語』『源平盛衰記』

寿永三年正月、平家は福原の旧都を奪還し、入洛は目前に。瀬戸内海では反平家の動きが起こるも、門脇家が全て掃討した。一方その頃、維盛は、病の床についていた…。

<『四部合戦状本平家物語』巻九、『源平盛衰記』巻三十六より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平維盛 たいらのこれもり平清盛の長男[重盛]の長男。

平資盛 たいらのすけもり

平清盛の長男[重盛]の次男。

福原奪還

2月4日の清盛の三周忌を福原で行うという名目で、寿永3年正月、平家は福原の旧都に入りました。このとき福原には西国から、数万にのぼる軍勢が集まったといいます。

『平家物語』の、平家の陣営の描写がものすごくかっこいいので、どうぞ!!

おおぅ…。

春風に翻る赤旗は、「火炎の燃え上がるにことならず」

平家、やっぱかっけえな!

福原は後方が山、前方が海に囲まれた天然の要害で、

西側の木戸口である一ノ谷と、東側の生田の森の護りを固れば、簡単には攻め込めなかったのです。

(……はずだった)

※「一ノ谷の戦い」と呼ばれるが、実際には「一ノ谷」は西側の搦手の地名。東側の大手は「生田森」。戦闘は、一ノ谷と生田森、また山の手に及ぶ広範囲で行われた。(山の手=福原の北の山側(いわゆる鵯越え含む)を指し、福原から遠く離れた三草山のことではない。)

六ケ度の軍(いくさ)

平家が福原に軍兵を集めている頃、瀬戸内海沿岸では、一部で、平家から離反し、鎌倉軍に合流しようとする動きをする者が現れました。

『平家物語』には、平教盛、通盛、教経の門脇家父子がこれを迎撃し、さらに教経が瀬戸内海を駆け回り、それらの反平家勢力をボコボコにして掃討したというお話があります。

(六ケ度の軍)

六ケ度の軍(いくさ)、あらすじ。Fight!!

教経、TUEEEEEEE!!!

(||| ̄□ ̄)!!!

というお話なのですが、実際には、これらは一ノ谷の直前に起こった出来事ではなく、

もう少し幅広い時間軸の間に、瀬戸内海で起こった小規模な紛争の数々を、

『平家物語』があえて、一ノ谷直前の一箇所にまとめて、教経の武勇伝として創り上げた、と考えられています。

この「六ケ度の戦」という言葉は、『玉葉』に出てきます。

『玉葉』の記事自体は、一ノ谷の合戦の後の話であり、

実際には一ノ谷の戦いの後にあったであろう紛争も、この「六ケ度軍」の話の中に組み込まれていると考えられています。

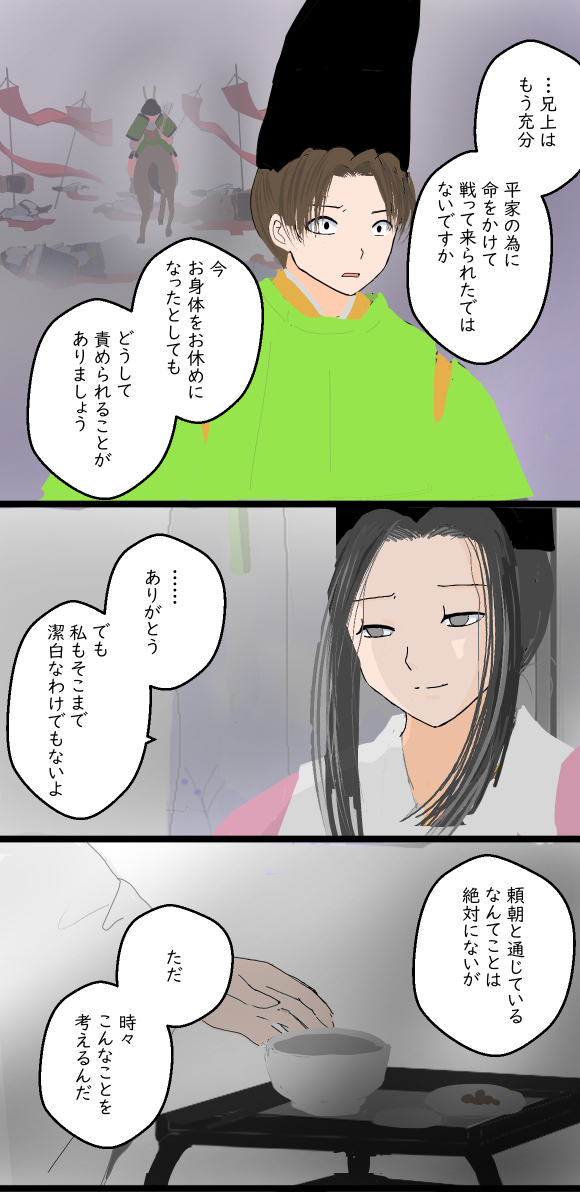

維盛の病

一方、その頃。

我らが平維盛は、『平家物語』によれば、重い病気にかかって寝込んでいたそうです。

(……タイミング)(ーー;)

維盛が病気だったということは、『平家物語』では、一ノ谷の戦いの後に明かされています。

六代御前に仕える斎藤兄弟(斎藤実盛の子)が、

一ノ谷の戦いで討ち取られ晒された平家の首を見に行った後、

維盛の北の方(新大納言局)に報告したセリフの中にあります。

斎藤兄弟の報告によれば、「維盛は重い病気だったので、一ノ谷の戦いの当時は、屋島にいて、戦いには参加していなかった」らしい。

そうか…

病気ならしょうがないね……

(・_・;)

と言いたいところですが、本当に維盛が病気だったのか、ツッコむ余地はあります。

というのも、

『平家物語』では、一ノ谷の戦いのすぐ後に維盛は、御供数人だけを連れて密かに屋島を抜け出すのですが、

『玉葉』に拠れば、この時、維盛が引き連れていたのは、三十艘にも及ぶ船団だったと言われているからです。

『玉葉』の記述によるならば、これは心身病んで逃げたとかいう次元ではなくて、維盛は、正面切って堂々と戦線離脱したことになります。

……とすれば、維盛が一ノ谷の戦いに参加していないのは、

病のせいというよりは、既に宗盛達とは決別していて、分派行動を取っていた為、という線もあり得ますよね。

一般的な維盛様のイメージとは違ってきますが…。

(ーー;)

(ーー;)

維盛は福原に来ていたのか?

『玉葉』の話はさておき、『平家物語』の中の維盛は、一ノ谷の戦いの時は病気で屋島にいた為、戦禍を逃れたことになっています。

ただ、維盛が、

はじめから病気を理由に屋島を出なかったのか、

それとも、

一旦福原に行ったものの、病になって屋島にまた帰っていったのか、

実は解釈が分かれる部分です。

先程の斎藤兄弟のセリフをもう一度みてみましょう。

この「御渡」を、

■「いらっしゃる」(ありの尊敬語)と読めば、維盛は病気でずっと屋島にいたともとれますし、

■「御わたりになる」(行くの尊敬語)と読めば、一度福原に来てから、病気になって屋島に帰っていったことになります。

一般的には、維盛はずっと屋島で寝込んでいたというイメージがあると思うのですが、

実はこの場面、「延慶本」「長門本」「四部合戦状本」『源平盛衰記』等の読み本系『平家物語』では、

はっきりと、維盛が一度福原に来ていて、それから病気になって帰っていった

というように描かれています。

ちょっと諸本を見てみましょう。

■一ノ谷の直前の場面。「四部合戦状本」

うん、維盛、福原にいてますねぇ。

■そして先程の、斎藤兄弟のセリフ

「四部合戦状本」。

「延慶本」。

延慶本では、「船で」とあるので、確実に海渡ってますね。福原から淡路(おそらくそれから屋島)へ、帰っていったという解釈ができます。

(なお「長門本」『源平盛衰記』も、「延慶本」とほぼ同じです)

……ということは、「延慶本」等の読み本系では、維盛は、

みんなと一緒に福原にいたのに、戦いの直前に、ひとりで屋島に帰っていったのか……。

そりゃ、宗盛に疑われるよなぁ……。

(ーー;)

(ちなみに、「覚一本」などの語り本系では、維盛が福原にいたとわかるような描写はカットされています。)

宗盛との確執

『平家物語』では、維盛は商人を使って、都に残してきた妻と手紙のやりとりをしていたことになっています。

「延慶本」では、これらの行動が原因で、宗盛から二心(=頼朝と通じている)を疑われることになります。

平家一門の中にすら居場所がない維盛が、本当に気の毒ですね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

さすがに「宗盛疑いすぎやで…」と言いたくなりますが、疑われかねない要素はあったのかもしれません。

小松家の公達の場合は、投降しても、院や頼朝から他の平家一門とは別の扱いを受けられる可能性があったのだろう、と思われる話がいくつかあるからです。

■維盛は後白河院に投降するつもりだった?

『源平盛衰記』には、維盛が、平家一門から離脱し屋島を出た後に、(那智で入水せずに)京に戻って後白河院の前に現れ、命乞いをしたという逸話(※)があります。

※『禅中記』(藤原長方の日記)にあるというが、当該箇所は散逸。『源平盛衰記』に引用されている。

「首謀者ではないので」とか自分で言っちゃうのは、びっくりしますね。

この逸話は、弟の忠房(重盛六男)、宗実(重盛七男)に似たような話があることから、弟の話の誤聞とも言われています。

この逸話は、弟の忠房(重盛六男)、宗実(重盛七男)に似たような話があることから、弟の話の誤聞とも言われています。

小松家の公達が(実際に助かったかは別として)、恩情を期待して投降したという風聞は複数あったことがわかります。

■頼朝に許される可能性があった?

また、『平家物語』では、維盛の入水の報を聞いた頼朝が、「もしも、(維盛が)訪ねて来られていたら、命だけは助けたのに」という旨の発言をしています。

ここで、頼朝が小松家を特別扱いしているのは、かつて平治の乱の折に、池禅尼だけでなく平重盛も、頼朝の助命に尽力したことに由来します。

(実際には、維盛の弟・忠房(重盛六男)などは頼朝に呼び出された後、斬られているので(『吉記』『平家物語』巻十二)、この頼朝のセリフは事実とは異なるのですが。)

(実際には、維盛の弟・忠房(重盛六男)などは頼朝に呼び出された後、斬られているので(『吉記』『平家物語』巻十二)、この頼朝のセリフは事実とは異なるのですが。)

以上のように、たとえ維盛自身にその気がなかったとしても、

「小松家の公達が、頼盛のように、頼朝の恩情を期待して投降するのではないか」

…と疑われるような地盤はあったのかもしれないですね。

資盛との住吉詣(『源平盛衰記』)

ここで突然の、閑話休題的なお話。

これは『源平盛衰記』にあるのですが、

一ノ谷の戦いの直前、維盛が資盛を誘って、身分を隠してこっそり住吉詣に行ってきたという逸話があります。

(ちょ…何それ、どこの王子様…。)

住吉社で維盛が願ったことは、「再び妻子に会えますように」。

(………個人的な願いだな。なんで、資盛を誘ったよ。)

(ーー;)

その後二人は、しみじみと詩歌を口ずさんだりして過ごして、帰っていったそうです。

ちなみに、文中で引用されている「誰れ松風の絶えず吹くらん」は、『住吉物語』の一節です。

「都から逃げ去った姫君を追って、住吉まで尋ね歩いてきた中将が、釣殿でこの歌を口ずさむ姫君の声で存在に気づき、やっと再会を果たす」

という恋の名場面からの引用です。

(……だから、なんで、資盛なんだよ。)

まぁ実際には、この緊迫した状況下で住吉に行って帰ってくるなんて、さすがに不可能だと思うので、勿論フィクションでしょう。

(ので、漫画では維盛の願望にとどめています。)(^^;)

でも、小松家兄弟仲良しエピソードを描いてくれてありがとう、『盛衰記』。

※地理的に考えて、大阪南部の住吉大社ではなく、兵庫県の住吉神社の可能性もありますが、いずれにしてもフィクション。

※地理的に考えて、大阪南部の住吉大社ではなく、兵庫県の住吉神社の可能性もありますが、いずれにしてもフィクション。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ちなみに『源平盛衰記』では、同じ頃、忠度も、摂津の名所めぐりをしています。

……なんか、みんな余裕あんな。

(こちらももちろん、フィクションだと思います)

和平か追討か

その頃、京では。

平家追討か和平か、意見が真っ二つに割れていました。

■追討を主張したのは、

左大臣・藤原経宗、左大将・藤原実定、また、院近臣の藤原朝方、藤原親信、平親宗

(『玉葉』寿永3年正月22日条)

■和平を主張したのは、

右大臣・九条兼実や、鎌倉軍に随行していた中原親能・土肥実平等

(『玉葉』寿永3年2月2日条)

現実的な問題として、

数では官軍をはるかに上回り、安徳天皇と三種の神器を抱える平家は、簡単に追討できる相手ではなかったからです。

『平家物語』では、福原を攻めた鎌倉軍は、大手(範頼)が五万騎、搦手(義経)が一万騎、となっています。(巻九「三草勢揃」)

『平家物語』では、福原を攻めた鎌倉軍は、大手(範頼)が五万騎、搦手(義経)が一万騎、となっています。(巻九「三草勢揃」)

実はこれは全くの誇張で、実際には、大手搦手合わせても、二~三千騎程度だったといわれています。(『玉葉』寿永3年2月6日条)

※関東が飢饉の為、上洛できる兵が少なかった。(『玉葉』寿永3年正月14日条)

※また、在京の鎌倉軍は、木曽義仲の追討を目的として入京した為、平家追討には協力しない勢力も含まれていた。(伊勢で義経に協力した伊勢平氏等も含まれていたが、彼らはこの段階で離脱したと考えられている)

『玉葉』によれば、一ノ谷の直前のこの段階でも、かなり確実に平家が優勢とだと思われていたのですね。

平家側もそれを知っていて、(知っていたからこそ)、

和平の可能性を捨ててはいなかったのですが、

詳しくは次回!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、三草山の戦い!(前編)

更新は、11月末~12月初めの予定です。

すみません。12月7日頃になります。m(_ _)m

▼シェア

前の記事→

前の記事→