平家都落ち! 中編 (忠清と貞能)【平維盛まんが 17】平家の家人たち『吉記』『玉葉』

後白河院と連絡を取ることが叶わず、都を落ちる小松家。重代の家人、忠清と貞能は…

<『平家物語』巻七/『吉記』寿永2年7月29日条/『玉葉』寿永2年7月25日条より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平維盛 たいらのこれもり

平清盛の長男[重盛]の長男。

藤原忠清(伊藤忠清) ふじわらのただきよ(いとうただきよ)

小松家の家人。維盛の乳母夫。

平資盛 たいらのすけもり

重盛の次男。維盛の弟。

平貞能 たいらのさだよし

小松家家人。資盛の乳母夫ともいわれる。

平家の家人

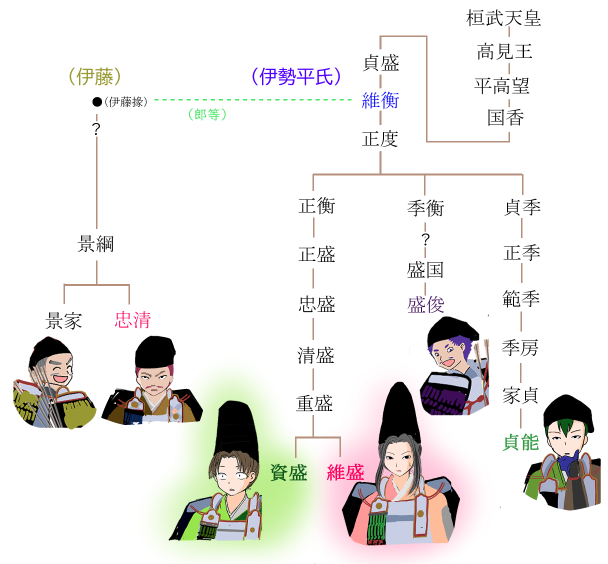

伊藤氏は伊勢以来の平家の家人で、伊勢平氏の祖である平維衡(これひら)(=維盛の7代前の先祖)の郎等としてすでにその名が出てきます。

■藤原(伊藤)忠清は、維盛の乳母夫(めのとふ)。

以仁王の乱、富士川の戦い等、維盛が出陣するときには忠清も侍大将として出陣し、維盛を軍事的に補佐しました。

■一方、忠清の弟・藤原(伊藤)景家は、宗盛の乳母夫。

宗盛の後見を務めた他、平家主流の侍大将として出陣しました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

また伊勢平氏一門でありながらも家人化した一族もいます。

平正度(まさのり)(=維盛の6代前の先祖)から分かれた庶流で、その子孫である

平盛国は清盛の側近として活躍し、その子の盛俊は宗盛を支えました。

(倶利伽羅峠の戦いで出陣しているこの人たちです↓)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

同じく、伊勢平氏一門から分かれた庶流である、平家貞・貞能親子は、筑後守、筑前守、肥後守を歴任し、平家の鎮西支配を支えました。

■平貞能は、資盛の乳母夫ではないかともいわれており、

資盛が出陣する時には、必ず貞能もセットで侍大将として出陣しています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

このように平家の家人は、総帥・宗盛のもとに統括されていたわけではなく、各家の個人とそれぞれ主従関係を結んでいました。

親子のような強い信頼関係があったからこそ、家人は主君の為に戦ったであろうし、主君も信頼して戦の采配を任せることができたでしょう。

維盛や資盛のような若い平家の公達は、都で詩歌管弦に勤しんできたのに、治承寿永の内乱が始まったからといって、なんで急に実戦の大将軍が務まるんだ?という疑問の答えは、忠清や貞能のような、ベテランの家人たちに支えられていたからなのですね。

※参考文献:髙橋昌明氏『清盛以前 伊勢平氏の興隆 増補改訂版』文理閣 2004年

忠清の動向

乳母夫として維盛を支え、戦では侍大将として維盛を補佐してきた藤原忠清でしたが、維盛たちの西国行きには同道しませんでした。

忠清は、都落ち後まもなく出家し、藤原能盛(後白河院の近習)のもとに身を寄せたといいます。(『吉記』寿永2年7月29日条)

その後の忠清の動向としては、寿永二年十二月、木曽義仲と平家の和平交渉に関わっていたことが知られています。(『玉葉』寿永2年12月29日条)

このような状況から、忠清があえて都に残ったのは、自らが西国の平家との橋渡し役となって、和平交渉の窓口となろうとしていたという説があります。(※)

※参考 川合康氏「治承・寿永内乱期における和平の動向と平家物語」

『文化現象としての源平盛衰記』笠間書院、2015年

寿永三年(1184)7月、伊賀・伊勢で、伊勢平氏の家人が蜂起すると(三日平氏の乱)、忠清もこれに同調し、その後も潜伏を続けた忠清の存在が、京では脅威として認識されていたといいます。

都落ちの時点で維盛と別れた忠清ですが、その後も都や伊勢で、平家の為に動いていたことがうかがえるのですね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ところで、平家物語ではどうなっているのかというと、実は覚一本『平家物語』では忠清は都落ちの時点で既に、存在していません。

(え?)

6月の篠原の戦いの直後に、息子の討死を嘆き悲しんで亡くなっていたことになっており、それ以降、忠清は登場していないのです。

(『源平盛衰記』『吉記』『吾妻鏡』では、壇ノ浦の戦いの後、処刑されたとする。)

貞能の動向

一方、資盛を支える貞能は。

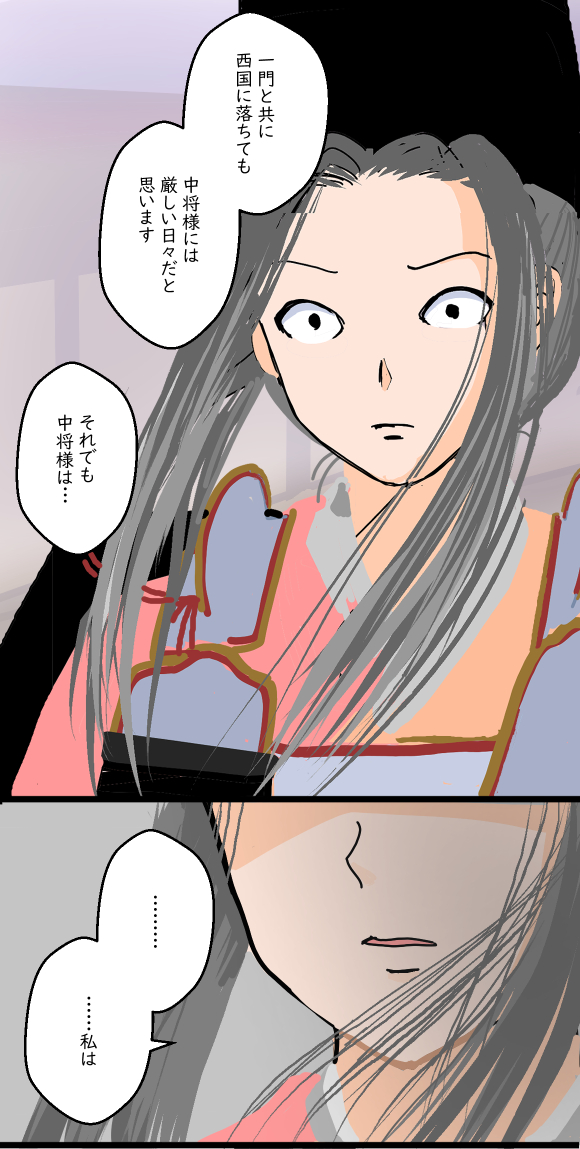

覚一本『平家物語』には、都落ちの時の貞能について、有名な逸話があります。

覚一本『平家物語』では貞能は、資盛とは別に単独で河尻に向かっていて、都に引き返してきたときに、ちょうど宗盛たちの都落ちの行幸に鉢合わせたことになっています。

前回の記事にあったように、『吉記』の記述では宇治出陣~都帰還~法住寺殿(蓮華王院)入りの間、貞能は資盛と行動をともにしていたようなので、漫画ではそのように描いています。

(漫画の貞能のセリフは『平家物語』を意識していますが、前回の『吉記』『愚管抄』の内容と時系列が矛盾するので、今回の漫画に宗盛は登場していません。 m(_ _)m )

貞能の動向も、『平家物語』の諸本によって異なっており、

「覚一本」では、重盛の骨を高野山に送ってから、東国に下っていったとなっていますが、

「延慶本」などの読み本系『平家物語』では、貞能は、一門の後を追って福原へ向かったことになっています。

「延慶本」などの読み本系『平家物語』では、貞能は、一門の後を追って福原へ向かったことになっています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ところで、『平家物語』の中には、貞能が重盛の墓を掘り起こして、遺骨を持ち去ったという有名なエピソードがありますが、

各地にそうした逸話が伝播し、貞能が重盛を供養したと伝わる寺(小松寺などと呼ばれる)は、全国にあるそうです。

神器返還交渉の窓口

さて、実際の貞能の動向はどうだったのかというと、西国行きに同道し九州までは平家一門と行動をともにしています。

7月30日、後白河院は、平時忠に対し神器を返還するように院宣を出しているのですが、同時に貞能に対しても内々に同じ旨の指示を出していたといいます。

時忠は、後に平家一門が一斉に解官されるなかで、唯一官職を残されたように、平家側の公の交渉窓口として認識されていましたが(結局時忠も解官されますが)、

内々には貞能も、神器返還の交渉窓口としての役割を求められていたことがわかります。

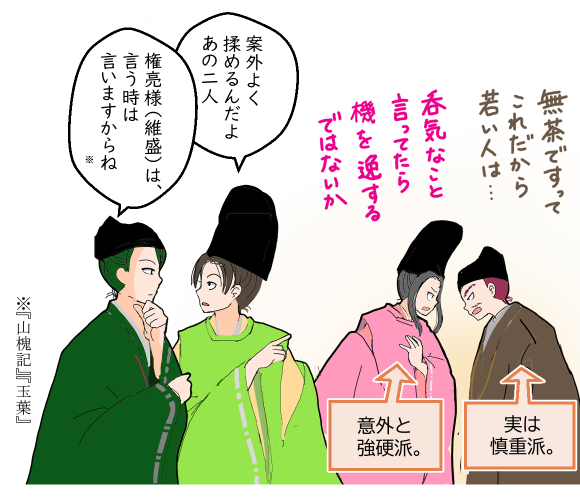

この宣旨に対して時忠は、

と、神器返還には義仲軍の退去を条件とするという強気な返答をしていますが、

一方の貞能は、

と、神器返還に前向きな返答をしています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

『平家物語』の中で貞能は、血気盛んな主戦論者のように描かれていますが、

※実際、都落ちの時、貞能が源氏に一矢報いようとしていたという噂があった(『玉葉』『吉記』寿永2年7月25日条)

※実際、都落ちの時、貞能が源氏に一矢報いようとしていたという噂があった(『玉葉』『吉記』寿永2年7月25日条)

『玉葉』寿永2年8月12日条に見えるやりとりを見ると、むしろ神器返還交渉には慎重に応えようとしているようにも見えます。

この後、大宰府を攻めようとする緒方惟義と交渉にあたったのが資盛と貞能だったのは、その流れとして理解することもできます。(※)

※参考:上横手雅敬氏「小松の公達について」『和歌山地方史の研究』安藤精一先生退官記念会、1987年

都落ち後の小松家は

小松家は、後白河院と連絡を取れない中、不本意ながら都落ちに従った為、その後も平家主流の人々との間には温度差があったことが想像できます。

ご存じのように『平家物語』でも、この後、小松家三男・清経は入水し、長男・維盛も戦線離脱します。

維盛には那智沖での入水説の他に、後白河院への投降説(『源平盛衰記』に引用されている『禅中記』。但し投降は叶わない)もあり、実は資盛にも九州での投降説(『玉葉』)があります。

さらに、維盛の戦線離脱と同じ頃、小松家六男・忠房にも離脱説があります。

いずれの風聞にも確証はないのですが、九州、屋島において、小松家の公達が次々と平家一門から離脱していっているようにも見えるのですね。

どれが史実かなどは言い切れるものではないですが、こういった風聞を拾い集めていくと、都落ち後の小松家が、どういう立ち位置に置かれたのかが想像できるような気がします。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、『平家物語』より、平家都落ちー後編【寿永二年 維盛二十五歳】

維盛は、妻子に最後の別れを告げる。

次回更新は、九月上旬の予定です。