福原落ち 前編 (宗盛と維盛)【平維盛まんが19】 『平家物語』

都落ちの行幸に追いついた小松家。平家一門とともに福原へと向かうが…。

<『平家物語』巻七/より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平維盛 たいらのこれもり

平清盛の長男[重盛]の長男。

平資盛 たいらのすけもり

平清盛の長男[重盛]の次男。維盛の弟。

平宗盛 たいらのむねもり

平清盛の三男。平家の総帥。

平知盛 たいらのとももり

平清盛の四男。

宗盛と維盛

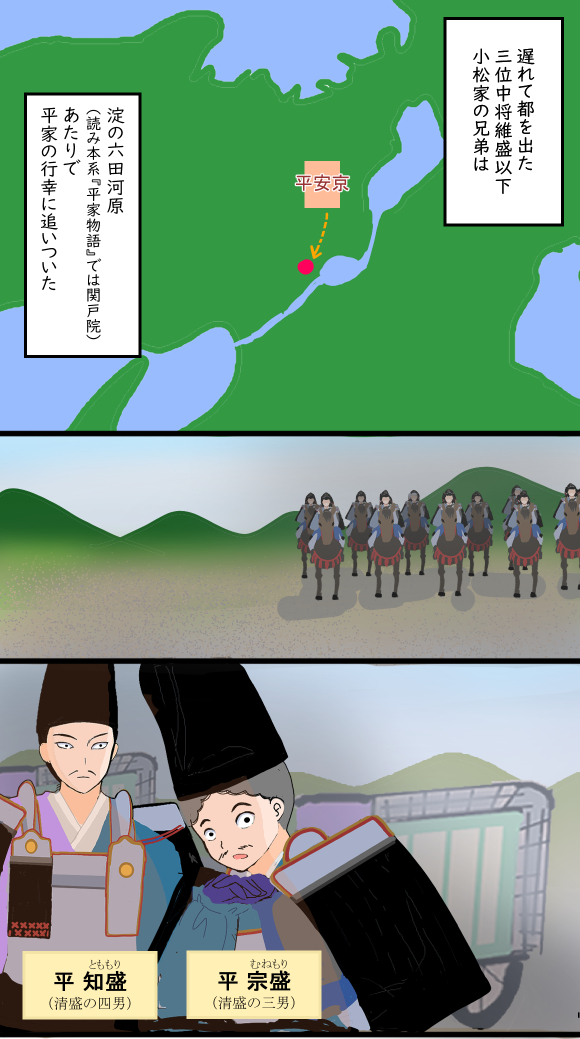

『平家物語』では、遅れて都を出た小松家は、淀の六田河原(読み本系では関戸院)で、平家の行幸に追いついたとされています。このときの、宗盛と維盛の対面の場面が、諸本によって少しずつ違って面白いので紹介します。

■まずは 覚一本『平家物語』から

■次に、延慶本『平家物語』

「延慶本」では、小松家が合流する前に、宗盛と知盛の会話の中ではっきりと、裏切りを疑われている描写がありますね。

実際、資盛には頼盛と共に後白河院のもとへ帰降する意思があったので(『愚管抄』)、完全な濡れ衣というわけでもないのですが、

『平家物語』の中の小松家は、そこまでの行動はしていません。

それでもやはり、「頼盛のように裏切る可能性がある」不穏分子だという風には、宗盛から認識されていた描写があるのですね。

◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆

この場面、さらっと読めば、維盛の合流に宗盛が喜び、妻子との別れの話に涙するという「いい話だな~」って感じなんですが、

深読みすると、宗盛と維盛、それぞれセリフに含んだものがあるようにも見えてきて面白いです。

宗盛の「どうして六代を連れてこなかったのか」には、

嫡子を連れてこない維盛の覚悟を疑うニュアンスがありますし、

最後の維盛の一言「いくすゑとてもたのもしうも候はず」は、

一見、維盛らしい悲哀を感じさせる言葉なんですが、

受け取りようによっては、

これから西国で頑張っていこうかという平家一門に冷や水を浴びせるような発言でもあります。

それを総帥である宗盛に面と向かって言うのは………

このセリフは維盛から宗盛への精一杯の抵抗であるという捉え方もあって(※)、

深読みすると緊張感がある場面にも見えてきますね。

※板坂燿子氏『平家物語』(中公新書)中央公論社、2005年

◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆

後白河院からの手助け?

都を落ちて福原へ向かう平家は、途中、摂津源氏の源(多田)行綱が制圧している地域を通過しなくてはいけませんでした。

そうです。

行綱は、直前の7月22日の時点では、資盛が、後白河院からの宣旨で討伐するはずだった相手です。

(くわしくはこちらの記事)

平家の行幸と、行綱の軍が鉢合わせて戦闘になることもあり得ましたが、そうはなりませんでした。

実はこの時、後白河院から行綱に、

「平家の行幸には手を出すな」という宣旨が出ていたのです。(『玉葉』寿永2年7月26日条)

まるで後白河院が平家を手助けしたような形なので、「おっ」と思ってしまいますが、

別にそういう話でもなく、直後の7月28日には、後白河院から木曽義仲・源行家に対し平家追討の院宣が出ています。

(あ…そうなの)

平家はもはや追討対象なんですが、

とはいっても、院にとっての最重要課題は、やはり平家が連れ出した安徳天皇と三種の神器の奪還。

まずは武力よりも交渉による神器返還の可能性を優先に考えたようです。

こうして平家一行は、さしたる妨害を受けることもなく、無事に福原の旧都にたどり着くことができたのでした。

義仲・行家の入京

都を出た平家と入れ替わりに、木曽義仲・源行家が入京しました。

7月28日には、義仲・行家に対し平家追討の院宣が出されます。

都落ちを境に、官軍・賊軍が、本当に一瞬で入れ替わったんですね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

福原の旧都に着いた平家一門は、さらに西へ。

後白河院と平家の、神器をめぐる駆け引きが始まります。

次回「福原落ち(後編)」

更新は、10月末~11月初め頃の予定です。