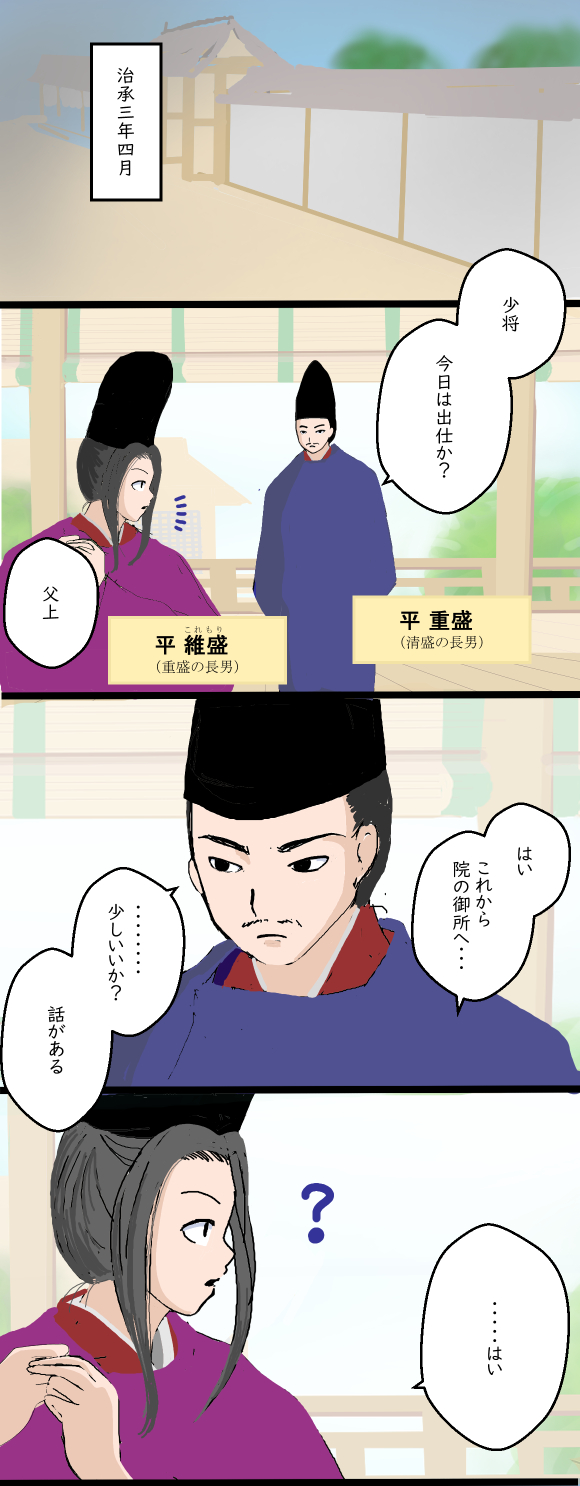

無文の太刀と平重盛の病【平維盛まんが 4】 鹿ケ谷事件と小松家 『平家物語』

鹿ケ谷事件の後、勢いを失う小松家。

維盛が、父・重盛から託されたものとは…

<『平家物語』巻三より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平維盛 たいらのこれもり平清盛の長男[重盛]の長男。

平重盛 たいらのしげもり

平清盛の長男。維盛の父。

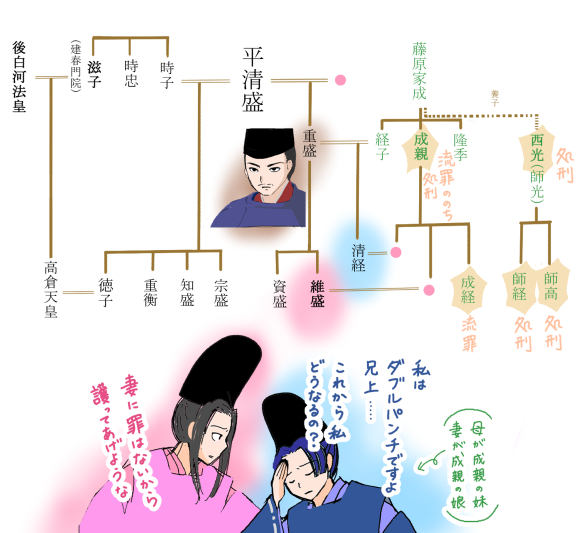

鹿ケ谷事件!

安元三年(=治承元年、1177) 5月29日~6月1日、後白河院の近臣である西光(藤原師光)・藤原成親らが清盛によって捕縛され、処刑されるという事件が起こります。

※成親は、重盛の助命嘆願によって流罪とされたが、後に配流先で処刑。

『平家物語』では、近衛大将就任を望んでいた成親が、宗盛に先を越されたことに不満を抱き、西光や俊寛などの院の近臣とともに、平家打倒の謀議を重ねていたところ、同席していた多田行綱が清盛に密告した為この計画が発覚したと描かれています。

(いわゆる『鹿ケ谷の陰謀』です。)

独立した事件のように描かれる鹿ケ谷事件ですが、この事態に至るには背景があり、

前年の安元二年(1176)年、加賀守藤原師高・目代師経(いずれも西光の子)と、白山(延暦寺末寺)との間に起きた紛争に端を発します。

(この話、めちゃくちゃ長くなります。読み飛ばしていただいてもいいですよ~)

師経が白山の所領を焼き払ったことに対し、延暦寺は、朝廷に師高師経兄弟の処分を求めました。

後白河院が師経の配流でだけで処分しようとしたため、それでは収まらない延暦寺は、4月13日、師高の処分を求めて強訴を起こします。

この時、高倉天皇の閑院内裏を守護していた重盛の軍勢が放った矢が、神輿に命中してしまい、さらに大きな騒動なります。

14日、延暦寺大衆が再度強訴を行うことを通告してきたため、師高の配流と神輿を射た武士たちを禁獄することで、院と比叡山は一旦は和解しました。

ところが、5月4日、師高師経兄弟の父である西光の讒言もあって後白河院は、突如、強訴の首謀者として天台座主明雲を解任し、21日、伊豆国への配流を決定します。

ところが、道中には延暦寺の大衆が待ち構えており、明雲を奪い返してしまいます。

こうして、後白河院と延暦寺は全面対決する事態に。

院は、延暦寺に武力攻撃をかける意思を固めます。

(成親も、以前喜応元年(1169)に、延暦寺の強訴によって、尾張国国主として配流にされかかった過去があり、延暦寺とは敵対関係にありました。延暦寺攻めの僉議には、西光、成親、俊寛も参加していたといいます)

後白河院は、延暦寺への攻撃を左右の近衛大将である重盛と宗盛に命じます。

5月28日、福原にいた清盛は上洛し後白河院と協議しますが、院は断固として武力討伐への姿勢を崩さず、清盛はやむなく延暦寺への攻撃の任務を引き受けることとなりました。

清盛自身には延暦寺に対して個人的恨みはなく、天台座主の明雲とも親しい間柄でした。

(清盛出家時の戒師は明雲)

延暦寺と敵対することも、仏敵の汚名を着ることも、平家にとってはデメリットしかありません。

窮地に立たされた清盛が次に取った行動…

それこそが、5月29日〜6月1日の、後に鹿ケ谷事件と呼ばれる院近臣の逮捕劇でした。

清盛は延暦寺への攻撃を実行するのではなく、逆に、延暦寺と敵対する院近臣の方を捕縛し、処刑したのです。

つまりこの事件の本質は、院主導の延暦寺攻めを回避するための、清盛による軍事介入だったという見方が有力です。

実際、そもそもの紛争の発端であり、明雲を讒言した張本人である西光父子が処刑されたことで、延暦寺は清盛に感謝したといいます。

これによって、前年から続いた比叡山との抗争は決着を見ました。

官兵による比叡山への攻撃など、この時点では前代未聞のことであり、

後白河院と近臣の強引な施策を支持しない立場の貴族からは、清盛の軍事介入に対し一定の理解が得られたという見方もあります。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ん?

・・・鹿ケ谷の陰謀どこいった?

以上のように、この政変の発端はあくまでも延暦寺と院近臣との抗争であって、果たして平家物語に描かれるような平家打倒の密議が実際にあったのかどうか…

これについては、様々な説があります。

・密議の内容がまさに、平家に延暦寺を攻めさせることによって、平家の兵力を削ぎ、仏敵に仕立て名を貶めようという陰謀だったという説

・『百錬抄』『愚管抄』等にも記されているように、平家討伐というほど大規模なものではないものの、清盛を暗殺する計画は実際にあったとする説

(ただそれは、延暦寺問題で西光を尋問した際に、初めて知らされた内容であり、捕縛の直接の理由ではないという説もあれば、

清盛は謀議を知りつつ看過していたが、この機にそれを逆手にとって政治利用したという説も)

・逆に、西光の口述を元に、慈円が『愚管抄』に謀議のことを書いたがゆえに、それがソースとなって、後世、延暦寺問題から独立したエピソードとして物語に描かれるようになっていったという説(※)

・『百錬抄』『愚管抄』等にも記されているように、平家討伐というほど大規模なものではないものの、清盛を暗殺する計画は実際にあったとする説

(ただそれは、延暦寺問題で西光を尋問した際に、初めて知らされた内容であり、捕縛の直接の理由ではないという説もあれば、

清盛は謀議を知りつつ看過していたが、この機にそれを逆手にとって政治利用したという説も)

・逆に、西光の口述を元に、慈円が『愚管抄』に謀議のことを書いたがゆえに、それがソースとなって、後世、延暦寺問題から独立したエピソードとして物語に描かれるようになっていったという説(※)

などなど。

※川合康氏『鎌倉幕府成立史の研究』校倉書房2004年

鹿ケ谷事件は、『平家物語』前半のクライマックスであり、忠と孝の狭間で苦悩する重盛や、俊寛と有王の物語など、ドラマチックな場面を多く含みます。

『平家物語』の作為的な創作が多分に含まれている点を割り引かないといけないのです。

言仁親王(のちの安徳天皇)誕生

そんな中、入内から七年目にして徳子が懐妊。

治承二年(1178)11月12日、待望の皇子が生まれました。言仁親王(のちの安徳天皇)です。

12月9日親王宣旨が下され、15日立太子の儀が行われました。

(これに伴い、重衡は中宮亮から東宮亮に、維盛は中宮権亮から東宮権亮になりました。)

もともと中下級の軍事貴族であった平家(伊勢平氏)は、清盛の祖父・正盛以来、院の近臣である善勝寺流藤原氏と手を組むことで、政界に基盤を築いていきました。

重盛もその流れを汲み、自身も成親と何重もの姻戚関係を結んでいましたが、鹿ケ谷事件ではそれが仇となってしまいます。

重盛は徳子を猶子としており、維盛も東宮権亮として補佐しましたが、その後一門の中心となっていったのは、徳子の同母兄弟である宗盛・知盛・重衡でした。

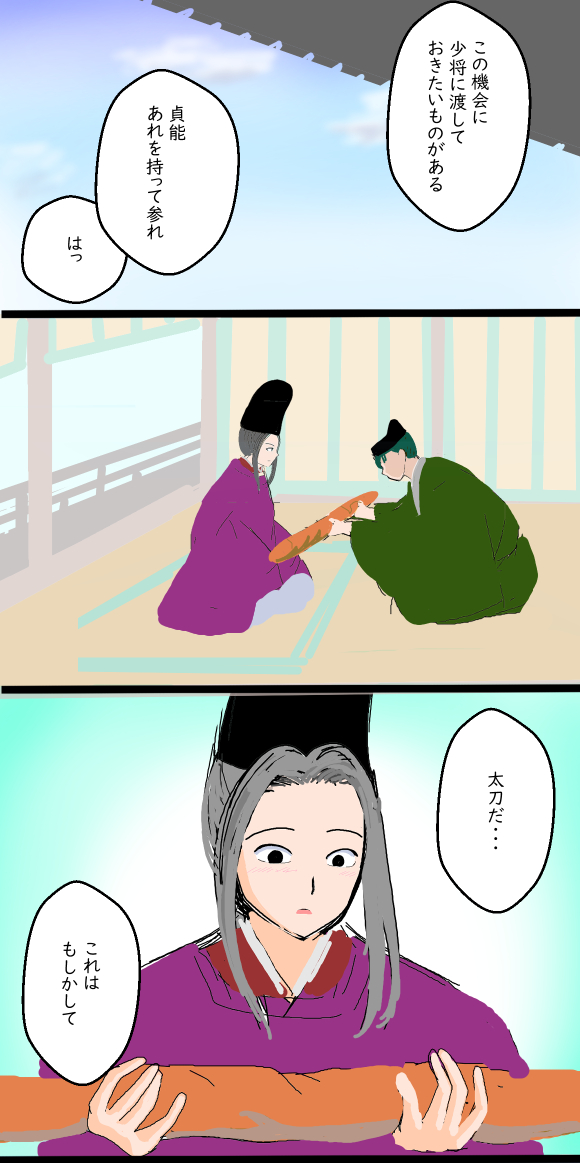

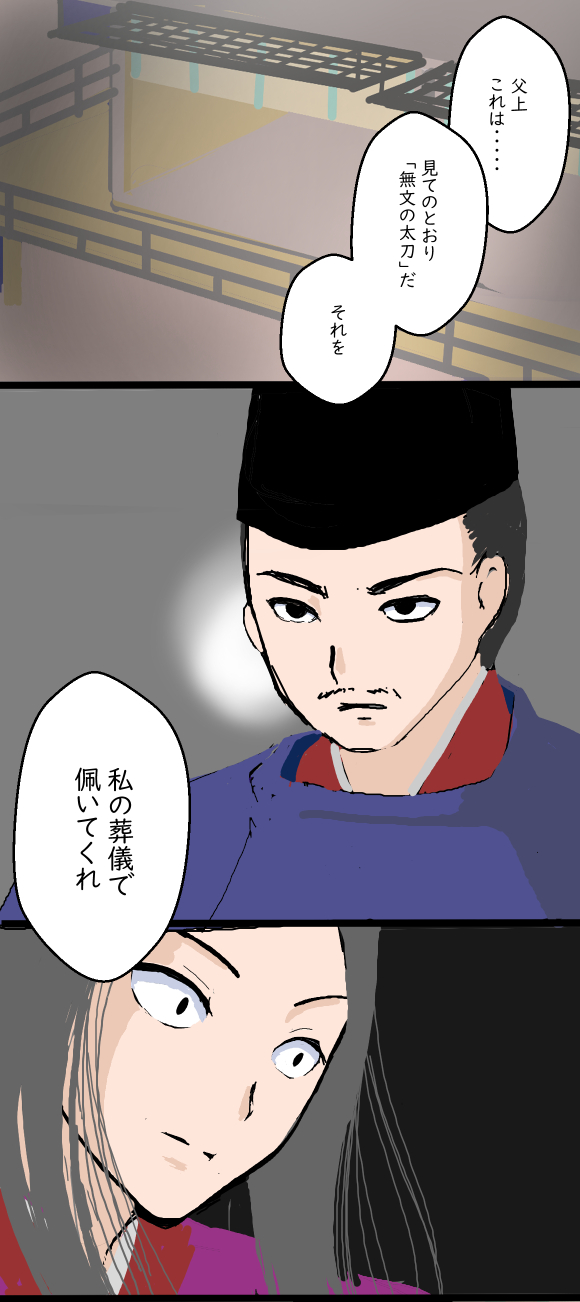

小烏の太刀と無文の太刀

上記の漫画は、『平家物語』巻三「無文」を基にしています。

維盛が貰えるのかと一瞬期待した小烏の太刀は、平家嫡流に相伝されるという唐皮の鎧とともに、『平家物語』においてのキーアイテムになります。

巻五では、富士川の戦いに出陣する際、維盛は唐皮の鎧を持参しています。(道中着ていたのは、萌黄威の鎧)

ということは、きっと小烏の太刀もちゃんと維盛に相伝されていたんでしょうね。

(今回の話ではまだ維盛は小烏をもらえてませんが…)

巻十では、維盛は熊野にて入水する前に、

「もしも思いがけなく平家の世が立ち直ったならば、唐皮と小烏を子の六代へ相伝するように」という遺言を残しています。

実際には、小松家は、重盛の没後、傍流に成り下がりますので、

維盛が平家の嫡流かと言われると、そうでもない(少なくとも、そんな扱いは受けてない)んですが、

維盛が平家の嫡流かと言われると、そうでもない(少なくとも、そんな扱いは受けてない)んですが、

『平家物語』は、この清盛ー重盛ー維盛ー六代の系譜を嫡流として推すんですね。

実際、物語中でも平家の舵取りをしていくのは宗盛・知盛・重衡達なのですが、

それとは別に、平家物語はこの小松家の『嫡流の系譜』を特別なものとして描写します。

六代の最期を以って本編の完結とすることからもわかるように、

『平家物語』にとっては、重盛の血を引き継ぐ維盛は、宗盛達とは別の意味で主軸を担う特別な人物なんですね。

巻三「無文」は、そんな維盛の立ち位置がよくわかるエピソードです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

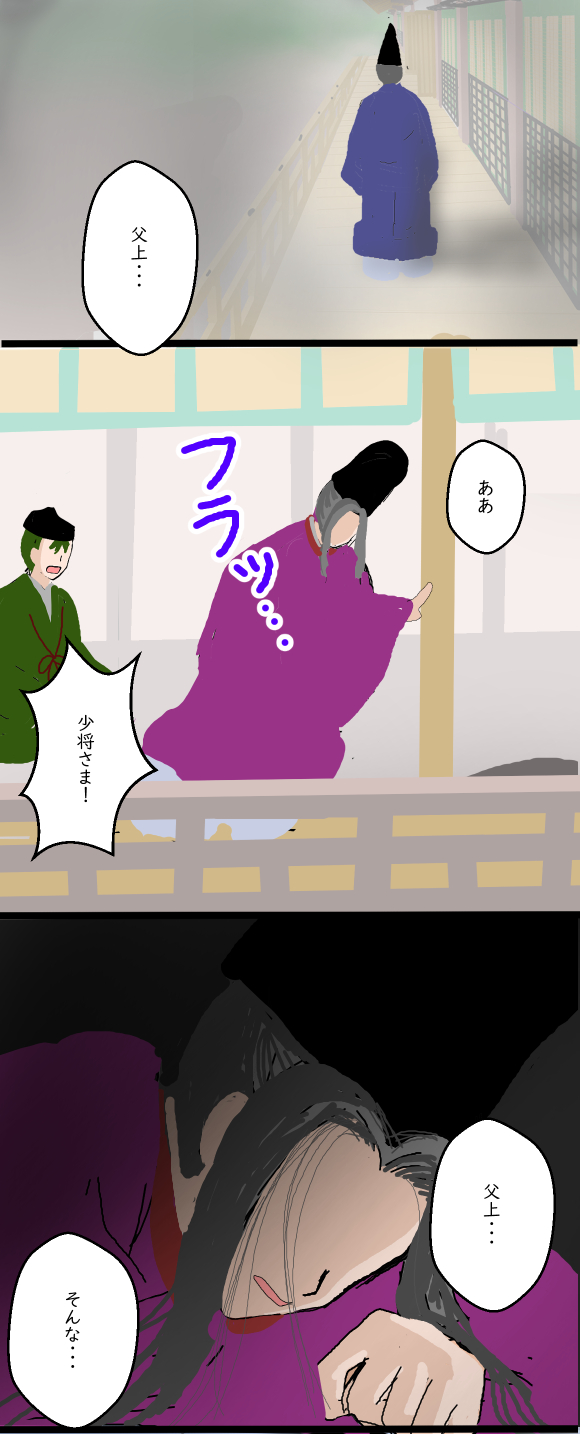

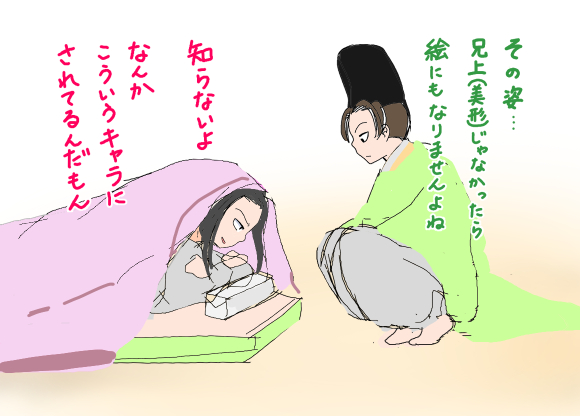

そして予想外の父の言葉に、ショックを受ける維盛。

原文では、この後ほんとに寝込んでしまいます。

……え、仕事行かないの?

このように繊細なのが、『平家物語』(覚一本)が描く維盛のキャラクターです。

(実際の維盛は、それほど軟弱な人物でもなかったようなのですが)

■維盛は気が強かったという話 →富士川の戦い(前編)

■維盛の軍は強かったという話 →墨俣川の戦い

このようなキャラ付けは、維盛ご本人にはもしかすると不名誉なことかもしれませんが、

『平家物語』(覚一本)は、登場人物のキャラが立っているところに、文学作品としての面白さがあり、脚本術としてはとても秀逸に出来ていると言えます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

なお、『延慶本平家物語』では、重盛の葬儀で、維盛は泣きながらこの無文の太刀を佩いています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

それにしても、息子に対し、期待値を上げてから突き落とす重盛父上…

(ーー;)

漫画には描きませんでしたが、重盛が突然こんなことを言い出したのは、そういう予知夢を見たからです。

『平家物語』の重盛は、予知能力のようなものを持っていて、未来を見通せてしまうのですが、それについては次回詳しく語ります。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、『平家物語』より、熊野詣と重盛の他界。

次回更新は、1月31日頃の予定です。

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→