木曽義仲との和平交渉!【平維盛まんが26】|『玉葉』『吉記』 『平家物語』

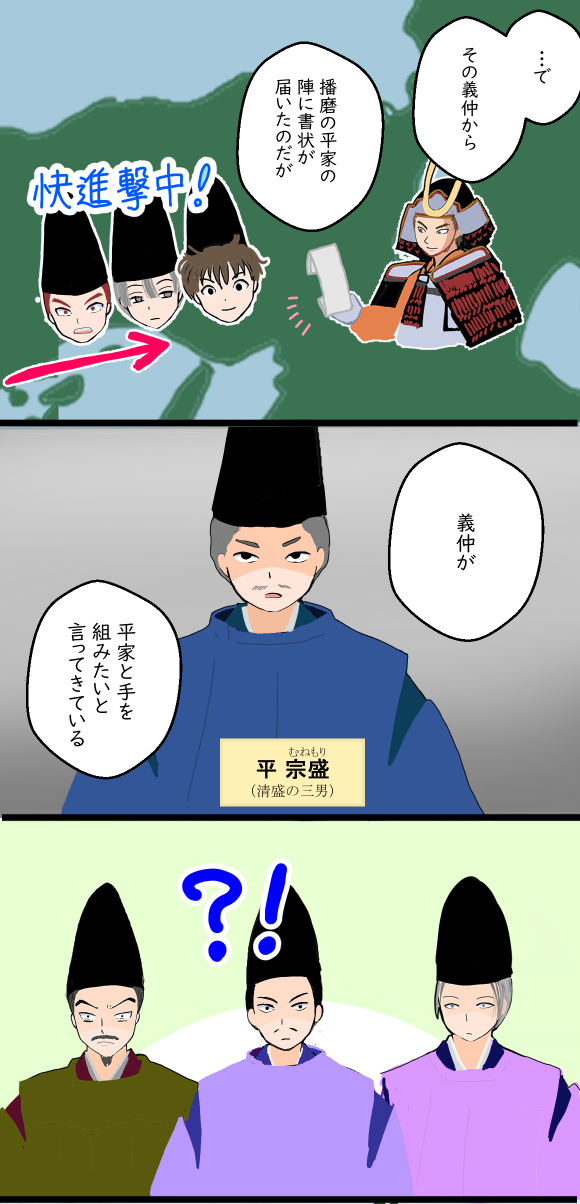

法住寺殿を襲撃し後白河院を幽閉した義仲が、頼朝に対抗する為、平家に和睦しようと言ってきた?!どうする平家?

こうして、法皇救出の為に京に進軍してくるであろう鎌倉軍との対決が避けられなくなった義仲は、一転、平家との和平に活路を見出すようになります。

<『玉葉』寿永2年12月2日~寿永3年1月13日条、『吉記』寿永2年12月2日条、『平家物語』巻八より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平宗盛 たいらのむねもり平清盛の三男。平家の総帥。

平維盛 たいらのこれもり

平清盛の長男[重盛]の長男。

後白河院と義仲の対立

寿永2年閏10月、「寿永二年十月宣旨」を施行する名目で、源頼朝の命を受けて鎌倉を出た源義経と中原親能が、伊勢にまで進軍してきていました。

11月17日、後白河院は義仲に、

「もし、謀反の心がないというのであれば、はやく平家追討の為に西国に行け。院宣に背いて鎌倉軍の入京を防ぐのならば、こちらは関与しないので、一人でやれ。もし、それでも西国に下向しないというのであれば、謀反と考える」

と告げます。

(『玉葉』寿永2年11月17日条)

鎌倉軍の入京を認めろ、お前は京から出ていけ、さもなければ謀反認定。

というのは、さすがに厳しすぎる命令で、

追い詰められた義仲は院を攻撃する覚悟を固めます。

法住寺合戦

義仲との戦いに備えて、院の御所・法住寺殿には、美濃源氏の土岐光長や、摂津源氏の多田行綱、延暦寺・園城寺の衆徒などが集まり、周囲には溝や逆茂木などの防御施設が設置されました。

寿永2年11月19日、義仲は法住寺殿を襲撃。

戦いは義仲の一方的な勝利に終わりました(法住寺合戦)

このとき、法住寺殿には、天台座主・明雲、園城寺長吏・円恵法親王(後白河院皇子)等の高僧も入っていたのですが、戦いに巻き込まれ殺害されました。

11月21日、義仲は、後白河院からの寵愛が深い摂政藤原(近衛)基通を退け、代わりに12歳の藤原(松殿)師家(基房の子)を摂政に就任させ、11月28日には、院の側近たちを解官しました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

義仲は、後白河院の院政自体を停止させるのではなく、幽閉した院に強制的に命令を下させるという形で、束の間の権力を手にしましたが、

院に刃を向けたことで離反するものが相次ぎ、都で孤立していきます。

義仲からの和平の提案

こうして、法皇救出の為に京に進軍してくるであろう鎌倉軍との対決が避けられなくなった義仲は、一転、平家との和平に活路を見出すようになります。

義仲は、平家の軍を京に引き入れ、それと同盟を組むことで、頼朝に対抗しようとしたのです。

いや………

わからんでもないが。

ムシのいい話だな、と思わんでもない。(お互いにな)

(ーー;)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

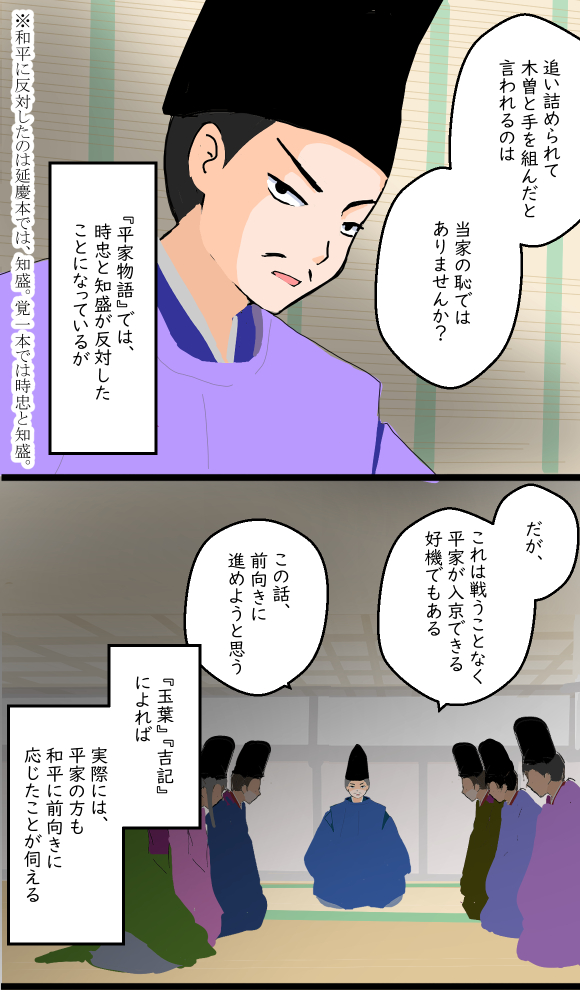

『平家物語』では、木曽義仲からの和平の提案を受けて、

宗盛が喜んで応じようとしたのに対し、知盛は拒否することを主張したことになっています。

「延慶本」の知盛のセリフが、かっこいいので、どうぞ。

※延慶本では、知盛単独のセリフですが、覚一本では、時忠と知盛二人のセリフとなっています。

このように『平家物語』では、義仲からの和平の申し出を、平家方が一蹴したように描かれていますが、

実際には、

『玉葉』『吉記』によれば、平家の方も前向きで、平家と義仲の交渉は度々行われ、和平はかなり現実味を帯びた話だったことがわかります。

和平交渉

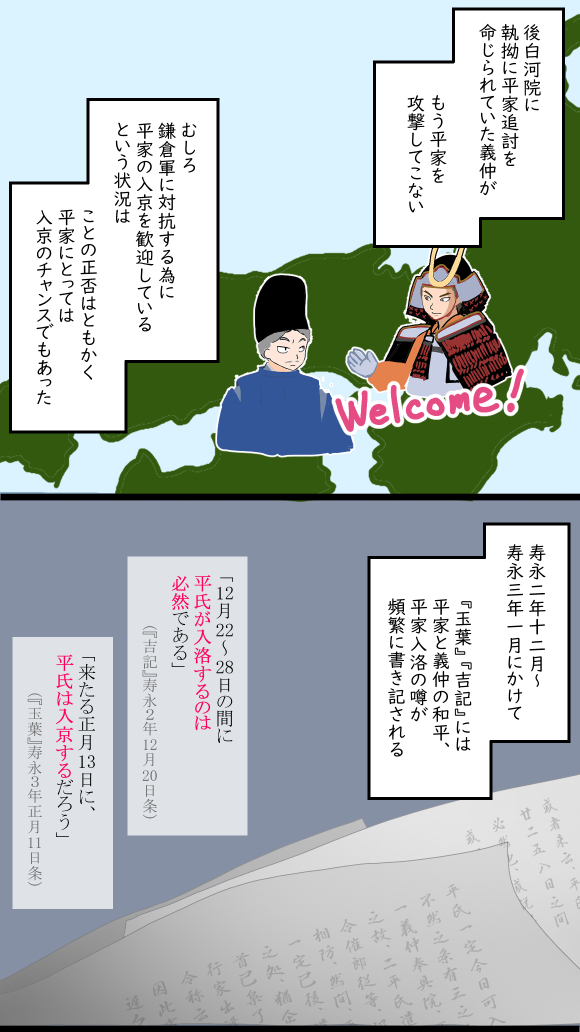

寿永2年12月~翌3年1月にかけて、『玉葉』『吉記』には、平家と義仲の和平の話題が頻出します。

『玉葉』『吉記』を読むかぎり、寿永3年の1月頃には、

平家と義仲の和睦は、ほぼ成立していたと見られていたことがうかがえます。

義仲との和平を前提に、平家が近々入洛する、という噂も、かなり確実な話として捉えられていたんですね。

『玉葉』(寿永3年正月11日条)によると、交渉内容の中には、

「入洛した平家に後白河院を預け、義仲は(義経軍との戦いに出る為に)近江に下向する」という話まであったようです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ところで、この一連の和平の話題の中で、『玉葉』には、小松家の家人であり維盛の乳母夫でもある藤原(伊藤)忠清の名が出てきます。

都落ちの時点で出家して、平家の西国行きには同道しなかった忠清ですが、都にあっても平家の為に動いていたことがうかがえます。

※参考文献 武久堅氏「軍記において『和平』ということ」『中世軍記の展望台』和泉書院

川合康氏「治承・寿永内乱期における和平の動向と平家物語」

『文化現象としての源平盛衰記』笠間書院

入洛への道

このように、(義仲との和平を前提に)今日明日にでも入洛するかと思われていた平家ですが、

さすがに、平家の方も義仲を完全に信用していたわけではなく、

同盟には慎重だったようで、

『玉葉』寿永3年正月13日条によれば、「3つの問題がある」のを理由に入洛を思い止まっています。

平家がいう、3つの問題をみてみましょう。

【1】後白河院を北陸に連れていくという噂

平家はあくまでも、安徳天皇を擁して都に返り咲きたいわけであって、

平家はあくまでも、安徳天皇を擁して都に返り咲きたいわけであって、

先述のように、一時は後白河院の身を平家に預けるという話もあったくらいですから(『玉葉』寿永3年正月11日条)、

義仲が院を洛外に連れ出す、しかも北陸となると、話が違うとなりますね。

【2】和睦中にも関わらず、平家の兵が討たれた件

丹波で、平家の兵が、義仲の兵と小競り合いになって梟首されてしまったという話。

これはおそらく、末端にまで和平の話が行き届いていない為でしょうけど、

(グループLINEでもないと、そういうこともあるでしょうね(ーー;))

平家にしたら、「信用ならない」となりますね。

【3】行家が平家に攻撃をしかけてくるという噂

渡辺のあたりで、源行家が平家に一箭射ようとしているという噂があり、これが入洛の道中の妨げとなっていると。

【3】については、

源氏はなんだかもう、誰が敵で味方なのかわからなくなってきますが、(ーー;)

行家は法住寺合戦の前に既に義仲から離反していましたから、

今は平家にとっても義仲にとっても敵、ということになります。

今は平家にとっても義仲にとっても敵、ということになります。

1月19日、義仲は配下の樋口兼光に命じて、行家のいる石川城を攻めさせ、撤退させていますが、

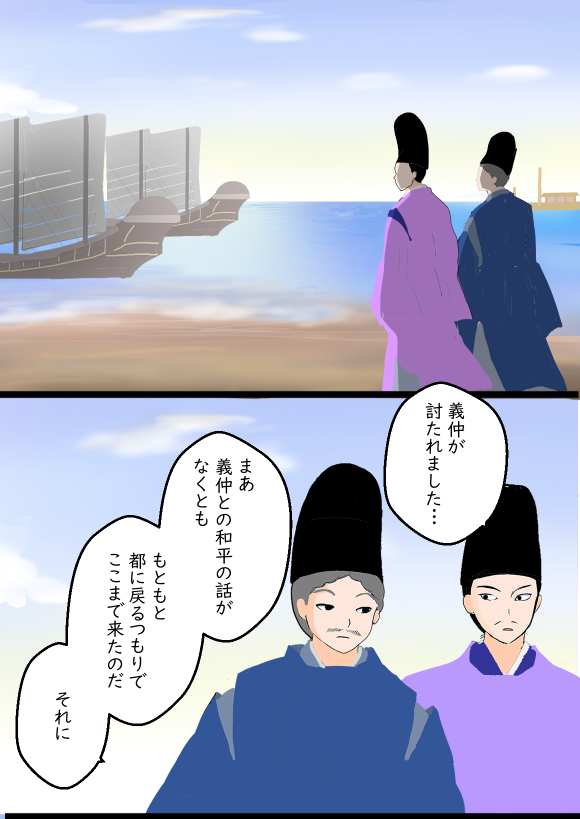

この直後の20日、義仲自身が、進軍してきた義経・範頼の鎌倉軍に討たれてしまいます。(宇治川の戦い、粟津の戦い)

平家、福原に集結

寿永3年1月、この間平家は、入洛を見越して着々と軍勢を福原に集結させていました。

『百錬抄』によれば、寿永3年1月8日には、既に平家は福原の旧都に入っていたといいます。(『百錬抄』元暦元年=寿永3年正月8日条)

※『吾妻鏡』では、安徳天皇の福原への遷幸は、1月26日(『吾妻鏡』元暦元年2月20日条の宗盛の手紙より)

ご存じのように、福原入りから間もない寿永3年2月7日は一ノ谷の戦いで、平家の多くの公達が命を落とすことになるのですが、

1月中旬までの状況を見ていると、京でも平家の入洛は必至だと思われていたようですし、

平家の人々も、もしかすると都へ戻れるんじゃないかという観測を持っていたんじゃないかという気がしますね。

………ツラ

(/_;)

前述のように、義仲は結局鎌倉軍に討たれてしまって、

代わりに義経・範頼が入京し、都の状況は一変するのですが、この辺の話は次回。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、平家一門は安徳天皇を伴って福原の旧都に集結!

でも、維盛の心中は……

更新は、10月中旬頃の予定です。

▼シェア

前の記事→

前の記事→