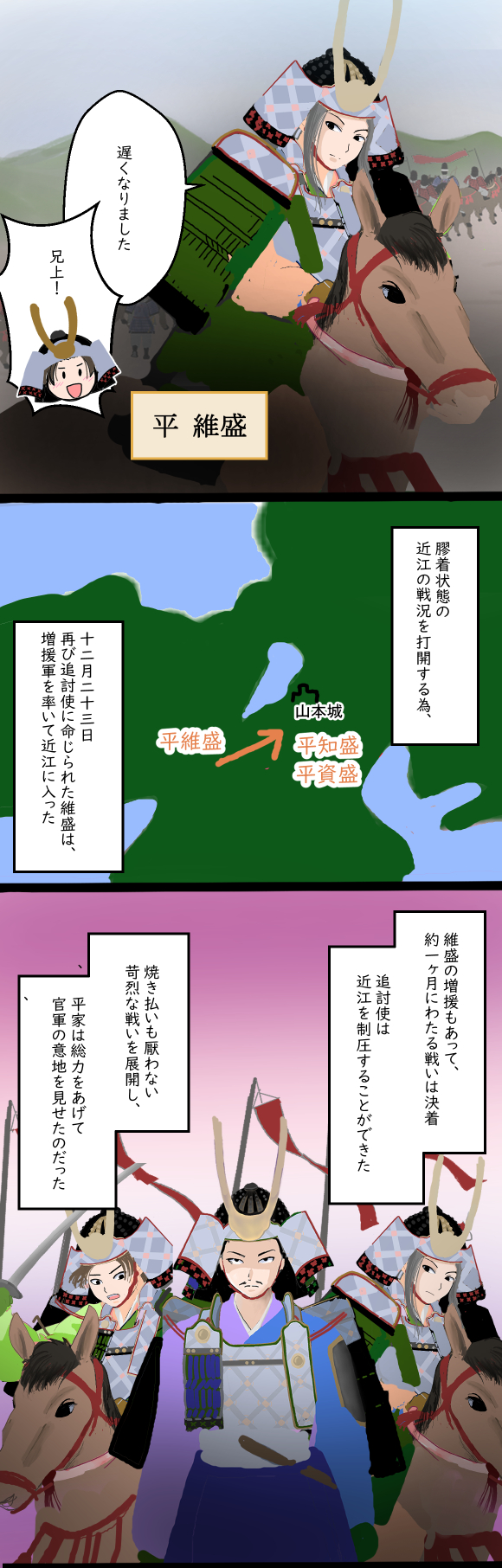

近江の戦い【平維盛まんが 10】『玉葉』(治承四年 二十二歳)

富士川の戦いの結果を受けて、更に加速する各地の蜂起。近江の防衛線は譲れない平家の、本気の戦いが始まる。

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平維盛 たいらのこれもり平清盛の長男[重盛]の長男。

平資盛 たいらのすけもり

平清盛の長男[重盛]の次男。維盛の弟。

平知盛 たいらのとももり

平清盛の四男。

福原からの還都

治承4年12月、福原京から平安京への還都が行われました。

富士川の戦いで官軍が敗れたのを機に各地で蜂起が相次ぎ、平家内部でも宗盛や高倉上皇が還都を訴えた為、清盛もついに平安京に戻る決断をしました。

還都は内乱の平定に本腰を入れて取り組むための措置であり、ここから本格的な反乱の鎮圧が開始されます。

12月10日には、公卿・受領・荘園領主に対しても兵士や兵糧米の進上を命じ、内乱鎮圧への協力を要請しました。(『玉葉』『明月記』)

そもそも福原遷都には、平安京に隣接する権門寺院と距離を取る目的もあったわけですが、今回平安京に戻ったことにより、むしろ清盛は反抗する寺院に対しても、一層の強硬姿勢で挑むことになります。

近江源氏・美濃源氏の挙兵

治承4年11月、近江源氏(山本義経・柏木義兼)が挙兵。

美濃源氏がこれに協力し、園城寺・延暦寺大衆の一部も園城寺に立て籠るなど、近江での反乱が激化しました。

近江は、北陸の物資を都へ運ぶ為の生命線ともいえる場所であり、朝廷側は、近江の支配はなんとしても死守しなければなりませんでした。

12月2日、近江平定のため、大規模な追討使が派遣されます。

●『玉葉』(九条兼実の日記)によると、近江道からは平知盛、伊賀道からは平資盛、伊勢道からは伊勢守藤原清綱が、三方向から近江に向かいました。

●『明月記』(藤原定家の日記)にも、近江攻めの追討使についての記載があります。

前回の富士川の戦いと大きく異なるのは、平知盛の参戦です。

これは、平家の主力が投入されていることを意味しています。

『明月記』に記載されたメンバーを見れば、平家の主力(知盛)(左兵衛督)の他に、門脇家(通盛)、小松家(資盛・清経)、さらに、経正、忠度、知度(三河守)と、平家は総力を挙げて挑んでいることがわかります。

前回の富士川の戦いは、出陣のときも、どこかのんびりした空気が見受けられましたが、

今回の近江の追討使は、平家がガチであることがヒシヒシと伝わってきますね。

平通盛については、こちらの記事 →倶利伽羅峠の戦い(前編)

維盛の参戦

近江源氏の抵抗は激しく、追討使は、12月2日の派遣から半月以上経っても未だ攻略できずにいました。近江の戦況が膠着状態となっている頃、朝廷側は追加の軍兵を派遣することを決定します。

こうして、あらためて追討使に命じられたのは、平維盛。

12月23日、増援軍を率いて近江に向かいました。(『玉葉』治承4年12月25日条)

12月末、山本義経はついに近江から撤退し、追討使は苦戦ながらも近江国の平定に成功します。

ちなみに、維盛が近江で戦っているころ、ほぼ同時期に、重衡は南都で東大寺・興福寺を焼き払っています。(南都焼討)

平家は総力をあげて、京周辺の反平家勢力を掃討し、戦況はひとまずの安定を見ました。

しかし、この直後、高倉上皇の崩御、清盛自身の他界と、平家の根幹を揺るがす事態が起こることになるのです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ところで。

維盛って一般的に敗けっぱなしのイメージがありますが、実はそういうわけでもなく。

今回の近江の戦いでも平定に成功していますし、

次回描きますが、この後の墨俣川の戦いで維盛は、重衡に次ぐ首級をあげて、勝利に貢献しています。(『吉記』)

…でも、描かれないんですよね。

『平家物語』(覚一本)には。

勝ってる維盛は。

敗けた戦いしか、描かれないんですよね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

というわけで、次回は維盛大勝利?

墨俣川の戦い【治承五年 維盛二十三歳】

8月4日になります。申し訳ありません。

m(_ _)m

←新しい記事

←新しい記事 前の記事→

前の記事→