篠原の戦いと、平家山門連署!【平維盛まんが 14】 『平家物語』

義仲の京への進軍を目前に、宗盛の取った策は…

<『平家物語』巻七/『長門本平家物語』巻十四より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平維盛 たいらのこれもり平清盛の長男[重盛]の長男。

平資盛 たいらのすけもり

平清盛の長男[重盛]の次男。維盛の弟。

平貞能 たいらのさだよし

清盛、重盛、資盛の家人。

篠原の戦い

倶利伽羅峠の戦いに敗れた維盛たちの追討使は、加賀・篠原で再起を図り、

寿永2年(1183)6月1日、進軍する木曽義仲の軍と全面衝突します。(篠原の戦い)

かなりの激戦だったようで、平家方の多くの家人が討死しました。

高橋長綱、武蔵三郎左衛門有国(伝未詳)、

俣野景久(大庭景親の弟)、伊東祐清(伊東祐親の子)、難波常遠など。

有名な、斎藤実盛(老武者と侮られぬよう白髪と髭を黒く染めていた)の最期も、この篠原の戦いにおける逸話です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

維盛は義仲の追討を諦め、ついに加賀から撤退します。

この撤退はまさに「命からがら」な状況だったようで、かなり悲惨な有様だったことが『玉葉』にも記されています。

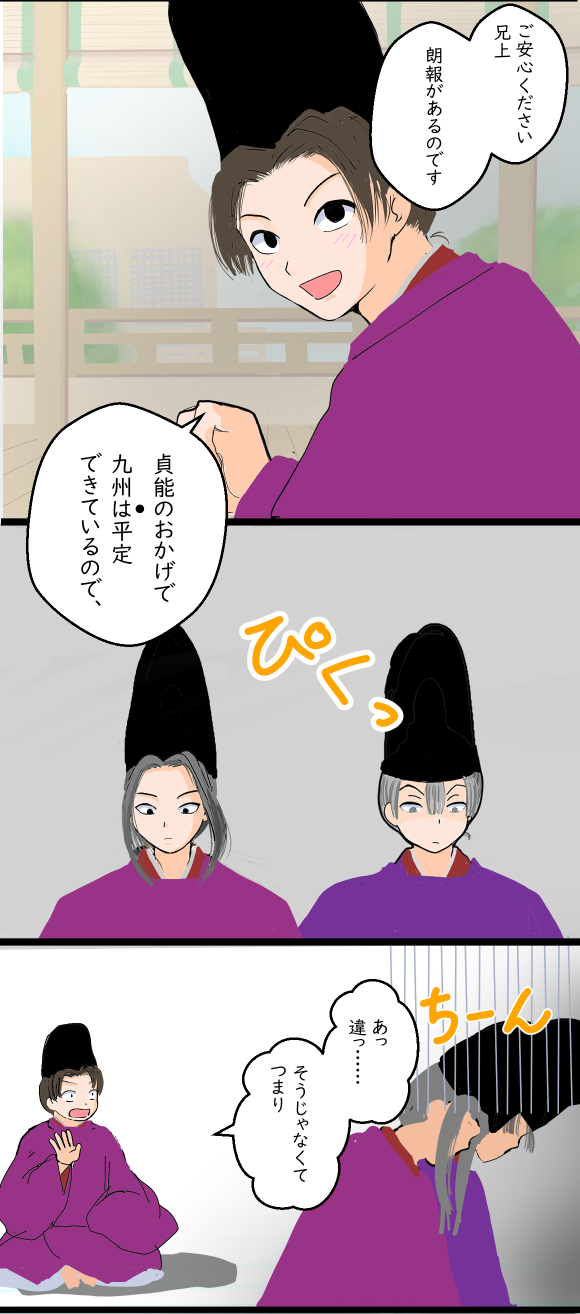

平貞能の帰還

まさかの官軍の敗報に衝撃を受けた都の人々の、一縷の望みは、九州から平貞能が大軍を引き連れて戻ってくるという噂でした。

(平貞能は、この漫画にもちょくちょく登場していますが、清盛→重盛→資盛と仕える家人で、資盛を軍事的に補佐する人物です。資盛の乳母夫という説も。)

貞能は養和元年より九州に出兵し、菊池隆直の反乱を平定し従属させていました。

ところが、6月18日貞能が入京した時には、数万とも期待されていたその兵の数は、実際には千騎ほどであり、都の人々を落胆させたといいます。(『吉記』)

平家山門連署

義仲が都に迫るなか、最後の砦となるのが、今までどちらかと言えば平家寄りの態度を示してきた比叡山延暦寺でした。

寿永2年(1183)7月、宗盛は、延暦寺を味方につける為、平家公卿の連署を添えた嘆願書を提出します。(平家山門連署)

『平家物語』に載っているこの嘆願書、なかなか面白いので、抜粋します。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

日吉神社を氏社とし、延暦寺を氏寺とするというかなり下手に出た姿勢で、追い詰められた平家の、悲壮感漂う哀願といった内容となっています。

内容はともかく。

最後の署名部分の、平家公卿の名がずらりと並ぶ字面は、平家ファンとしては眺めているだけでも「かっこいいっ」てなりますね。(ならない?)

公卿というのは、三位以上(または参議以上)の高位高官のことをいいます。

なので、ここに署名がある人が、当時の平家の中枢だったということになります。

このメンバーに資盛が入っているところが、当時の彼の勢いを表していますね。(その辺の話は次回)

(※ちなみに、『平家物語』「山門連署」に書かれている官職は、『公卿補任』と照らし合わせると、若干間違ってはいるみたいです。ここは、覚一本の原文どおりにしました。)

連署に込めた平家の思いは、延暦寺に届いたのか。

平家ファンとしては、平家公卿の合同直筆サイン(?)なんて貰った日には、速攻で味方になっちゃうわ!と思うのですが、現実はそう甘くはなかったようです。(そりゃそうだ)

平家が連署を提出するよりも先に、義仲が延暦寺に対して協力を要請する牒状を提出しており、既に延暦寺は源氏方につくことを決めていたのでした。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

この平家山門連署、ドラマチックで創作っぽいエピソードにも見えますが、史実です。

『吉記』『百錬抄』『六代勝事記』に、平家が比叡山に連署を送ったことが記されています。

この話を聞いた『吉記』の著者・吉田経房は、「悲涙抑え難し」といい、追い詰められた平家の立場に同情しています。

※何回か話題に出てきましたが、吉田経房は、維盛が亡くなった後で、遺された維盛の正妻(新大納言局)と再婚する人物です。

義仲、迫る。

延暦寺を味方につけた義仲は、七月十一日、近江国勢多まで進軍します。

いよいよ、都が脅威にさらされる事態になり、平家は決断を迫られることになります。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、宗盛と資盛の間に亀裂?

『吉記』より、京都・最後の防衛戦線【寿永二年 維盛二十五歳】

次回更新は、六月末です。